在百花齐放的‘上海艺术周’期,12届“上双”为何值得反复阅读?

日期 | 2018-11-16 来源 | 99艺术网今秋魔都的艺展盛会,“老大哥”上海双年展也来凑了回“正儿八经”的热闹——因其本身定位的严肃性和学术性“烧脑”路子,自成今季“灯红酒绿”展览开幕潮中的一股“清流”。然而,此届上双在早先打出的荧光绿色系的海报和海报上类似“幼圆”的字体又似乎令人嗅到一股“网红味儿”。不过当了解到此番邀请到的是来自墨西哥的主策展人,同时也有众多西班牙和拉美裔艺术家的参与,于是就能让人释然那能让人联想到地中海阳光般热情奔放的基调了。

上海当代艺术博物馆

自2018年11月9日起,“禹步——第12届上海双年展”在上海当代艺术博物馆正式拉开帷幕。同时,上海双年展的“城市项目”也将在上海各具特色的公共空间接力开幕。本届上海双年展的主策展人为墨西哥历史学家、评论家夸特莫克·梅迪纳(Cuauhtémoc Medina),三位分策展人分别是来自于哥伦比亚的玛丽亚·贝伦·赛斯·德伊瓦拉(María Belén Sáez de Ibarra)、来自于日本的神谷幸江(Yukie Kamiya),以及来自于中国的王慰慰(Wang Weiwei)。

12届上双主策展人夸特莫克?梅迪纳

分策展人:玛丽亚?贝伦?赛斯?德伊瓦拉.

分策展人:神谷幸江

分策展人:王慰慰

主题“禹步”,也延续了上一届“何不再问?正辩,反辩,故事”的反思和质疑精神,也设计了“题中题”的逻辑结构;同时,也科普了一番古老的中华文化——什么是“禹步”呢?它是源于中国古代神话中相传为夏禹所创的神秘步伐。本届上双的主策展人梅迪纳认为,这个充满动能的步态喻示了纷繁复杂时代中艺术作品的价值和给予人们的启示。他谈道:“我们选用了‘禹步’,这一相传为夏禹所创的神秘步法作为本届双年展的中文标题。这个概念也暗示着,尽管艺术作品传达了种种焦虑,但它们同样充盈着生生不息的创意、渴望与观念,展现了当代艺术与文化对抗当下时代复杂性的方式,勾勒出我们将感性转换为全新生活的愿景与努力。”

展览的英文标题“Proregress”是美国诗人E.E.卡明斯于1931年在诗歌实验中创造的词语(《W [Viva]》第二十一节)。通过解构与粘合“前进”(Progress)和“后退”(Regress)两词,卡明斯戏谑地批判了恪守进步主义的西方启蒙叙事,并暗喻了21世纪初世界发展转型与停滞所裹挟的矛盾与焦虑。本届双年展策展团队敏锐地洞察到逾阈性词语对于把握当今加速发展的世界与艺术家的创作实践之间关系的有效性。

美国诗人E.E.卡明斯

所以,虽是采用了“禹步”这一古老神秘的专有名词,展览本身却和“古老仪式”没有一点关系。一个新鲜的语词演绎之下,本届上双依旧延续对社会、政治、全球化议题的关注和反思,依旧是注重文献梳理、文本阅读和个体反思自身处境的思考,但是也抛出了一个“谦卑”的疑问:艺术的发展一定是进步的吗?也许是退步的呢?就像主策展人梅迪纳在发布会上所言:希望展览就像扔一块石头到湖里,是一个激发点,能激发出一点思想火花来。分策展人王慰慰也坦言:我们周围的世界看似民主、自由、和平,但其实很多但社会问题、意识形态、贸易战、宗教战争和人权、女权运动都让我们质疑这个世界都发展到底是进步还是退步呢?

是的,回顾人类近现代社会的发展,自第一台机器出现之后,古典荣光的田园静谧与鸟语花香便渐渐瓦解于一座座城市兴起的轰隆隆之声。随之,“社会”“国家”“民族”的概念逐渐清晰起来,带着一身的条条框框的秩序与规则,规划了人类群体,也规划出了人的阶层。在一层一层密集叠加的秩序中,人的本性、内心、灵魂也开始因着空间的限制而受到改变甚至扭曲;秩序之外的大自然也因着日新月异的文明社会发展而噤声。

《我父亲最喜欢的比赛(天翻地覆)》,照屋勇贤

然而,勇于发声的思想却从未噤声,伴随着在漫长而轰轰烈烈的工业时代的,是人类不断地对自我的反思,关于“现代性”、关于“自我”、关于“技术”。当人类进入了21世纪,社会已从工业时代转向信息时代,在这样的大背景下,我们再回过头来看待过往的路,以今天的方式重新解读,这种解读也因着来自山川湖海不同文化背景的视角而彼此碰撞又彼此交融,同时以一种诙谐、机敏、执拗、隐喻、象征、温情、荒诞的方式呈现——这或许就是艺术从两千年前柏拉图发出“艺术何用”之问而走到今年的责任与力量吧。

本届上海双年展的一大亮点是第一次有如此集中大规模的拉美当代艺术在中国得以呈现。

让我们来看一下具体的策展思路:

主策展人将那些密切扣合主题的艺术作品设置为“0”结构。比如,西班牙艺术家费尔南多·桑切斯·卡斯蒂略为本次展览创作的互动式装置作品《摆荡》。摇摆不定的秋千象征着当代无处不在的矛盾与人们无处安放的情感。

《摆荡》,费尔南多?桑切斯?卡斯蒂略

法国艺术家小组克莱尔·方丹将一个无缺口的“苹果”灯箱悬挂于在一楼前台,借助视觉图像讽刺了全球化资本主义所带来的消费文化及道德矛盾。阿根廷艺术家恩里克·耶泽克的作品标题《围地》取自《孙子兵法》,近四千个废纸板组成“前进一步,后退两步;前进两步,后退一步”的文字矩阵。

《围地》,恩里克?耶泽克

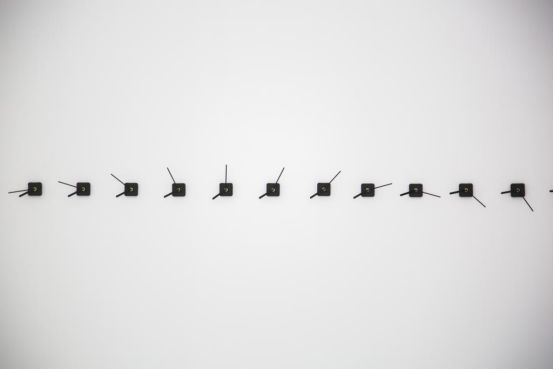

西班牙的克里斯蒂娜·卢卡斯的《顺时针》是由360个时钟组成的沉浸式机械装置空间,时钟雨滴般的韵律巧妙地揭示了工业主义将时间从自然中剥离和对其进行的人为塑造。“0”结构将游走、渗透在上海当代艺术博物馆1至2楼的展览空间内。

《顺时针》,克里斯蒂娜卢卡斯

与“0”结构相互交织的是4个分主题篇章。第一篇章探讨“自然与社会”,由玛丽亚·贝伦·赛斯·德伊瓦拉策划。“人类纪”所面临的生态急迫性折射出人类社会进步的矛盾性,而艺术家始终居于思考自然与社会之间深层关系的前线。墨西哥艺术家巴勃罗·巴尔加斯·卢戈将带来其《日食》系列作品的上海版本。上海大同中学与市八中学的125学生在上海当代艺术博物馆标志性建筑体——烟囱内,以彩色纸板与管弦乐的方式演绎未来千年间上海的日食现象。卢戈试图唤醒人们对环境及事物的认知过程,超越人类与自然之间的边界,在自然与时间的展望中穿梭往返。

巴勃罗·巴尔加斯·卢戈将《日食》

神谷幸江策划的第二篇章探讨当下“战争”的新形式,以及艺术家如何在一种“例外状态”中积极探索日常生活,为人类未来提出更好的议案。来自英国的“法证建筑”由艺术家、建筑师、程序员、科学家组成,与其被称作艺术小组,他们更愿意自称为“独立研究机构”。此次,他们以建筑模型、数码制图等方式,针对2014年一起墨西哥社会事件展开跨学科的再次研究,试图通过可视化技术让隐藏的真相显现。

《暴风雨后的新风七大罪》,小泉明郎

在王慰慰策划的第三篇章中,韩国艺术家郑恩瑛的8屏影像作品《八景》,将韩国传统歌曲《沈清歌》的传统孝女形象放置入当代语境,激活目前诸多女性议题的讨论。艺术家亦对人们珍视的古老文化传统被社会需求所发明、塑造、传承的过程进行了反思。

《八景》,郑恩瑛

夸特莫克·梅迪纳策划的第四篇章围绕着“野蛮与文明”展开,呈现了今天的艺术家如何挑战文化和艺术的自治神话,以及我们对发展与进步的不同理解方式。中国艺术家杨福东将在此篇章中延续拓展其美术馆电影计划,上海当代艺术博物馆庞大的阶梯空间将被转化成一个带有象征喻意的情境装置。作品以《是的,必经之路》为名,意含着对历史进程、社会演化,以及个人生活、时空观念的思考。

杨福东《是的,必经之路》

由此,让人联想到四年前第十届的“社会工厂”的策展人安塞姆·弗兰克(Anselm Franke)对双年展的构想:“艺术应有一种让我们在俗套和定型之外使用我们自身来观看和思考的力量。”而相比前两年充斥的对科技题材和技术支撑的仰赖,本届双年展“沉淀”了很多,不再在载体上推陈出新,而是更注重个体在当今社会的处境、面临的问题和价值所在;并且用最细致的数据梳理去记录、修补一个民族和时代的集体记忆。就这一点而言,位于一楼楼梯间大厅的卡德尔·阿提亚的作品《传统修复,无形之伤》值得反复阅读,并提请我们认清一个事实:正是伤痛和苦难塑造了我们的性格,而矛盾又令我们欲罢不能。

卡德尔·阿提亚,《传统修复,无形之伤》

除了开幕式上一贯的现场表演,本届上双的作品主要载体还是影像作品。如今,影像不再是先锋,不再是“新民主”的产物,早已成为一种主流,甚至在时下成为一种泛滥的载体。诚然,作为当代艺术,自然要借助影像传播作为主要载体,而问题也在这里,既然是一种“载体”,那么所承载之物是什么?现时,影像所带来的感官体验超越了文本所蕴含的意义,人们对当代影像的接受模式难免存在在游戏的成分。

《上海“床下底”艺术常识问答比赛》,C&G

《100个阮》,阿尔弗雷多?哈尔

《剧中人》,亚历山大·阿波斯托尔

显而易见,在虚拟化的今天,影像的“新民主”内涵再次被拓展,它可以使大众暂时忘却现实世界中存在着的困难和威胁,甚至脱离现实生活。就这一点而言,影像景观成了大众的避难所,一切正如德波所言:景观本身就是麻醉主体的“鸦片”。于是,在如此种种的景观中,我们仿佛“游历”了全世界,成为旁观“他人痛苦”(苏珊·桑塔格语)的共谋者;而我们所熟知的山川湖海也为影像景观中的符号性图景所替代,在愈发高清的屏幕像素呈现中愈发有着愉悦的沉浸体验。可是,我们怎样“居住”?

——是的,唯有居住才是真实活着的感知,才是确定我们存在的锥点。我们怎样居住在一个扁平化的、没有深度的大自然里?我们何以在全球化、同质化的社会中给自己的肉体、语言和艺术定位?我们真的游历了全世界吗?这种全球冒险看起来和儒勒·凡尔纳毫不相干,因为它不需要任何的身体移动——也不需要任何空间的旅行——所以我们的中心从来都只是时间的中心,一个在法国思想家保罗·维利里奥口中一个“既无深度也无厚度的“实时”中心。所以,一切都是朝生夕死、阅后即焚,一切都是消费至上、娱乐至死。

《器世界骑士》,陆扬

而所谓的文本,也在这里成为“不及物”的虚拟影像景观,成为一种被展示的“读物”,语词的堆砌指向故作姿态,一种伪装的精英做派实则是当代艺术与消费与庸俗文化的潜在联姻,合作制造了虚拟景观。各种“能指”的高歌猛进与狂欢,不仅把艺术的“灵韵”狠狠地踩在脚下,也在不断自我消费和自我更新,到头来,依旧是现实的支离破碎与荒诞的龉龃。于是,展览往往就容易滑入这样的窠臼:文本营造了想象的乌托邦,而展览却成为一地文本的“废墟”——供人拍照,供人缅怀。从昔日的集体主义过渡到如今的大众个人主义,在扁平化的信息时代,别说是信息了,连“态度”都可以是千篇一律、唾手可得,这在无形中成为另一种“驯化”,

《纪念碑》,博路斯帕?哈尔帕

《梦经书》,朱玺

但愿,不总是如此。

在11月的大展展览季,双年展作为一个和艺博会一样“群体性”展览,却在一个宏大主题架构中毫不掩埋个体的思想火花展现,每一个版块都值得仔细做功课去阅读、反复探讨、甚至质疑和反思。这也是作为一个已成为城市文化名片的双年展应有的态度,也是颇为难得的发声平台。就像今年已经迈入第十个年头的A4美术馆馆长孙莉讲过的一句话,我们认为放在上海双年展这里也是合适的:“关键不是你发的声音有多大,而是能否持续发声。”

然而精巧规整之中,我们总期待着一些“意外”——就像主策展人梅迪纳说的“一场展览就像往湖里扔了一块石头,希望能激发一些什么“——那么,会有火花闪现吗?

开幕,只是开始……真正的双年展,还有待我们在接下来的近半年展期中持续关注、探讨和发酵……