在当下,城市中的大型公共雕塑已经日趋多元,某种程度上了折射出了当代艺术发展的现状。千姿百态的公共雕塑分布于城市的各个角落,往往能够装点都市生活,美化周围环境,同时还具有很强的地标性,以一种共享的空间记忆传递特定的人文气息。然而,总有一些离经叛道的公共雕塑因超出了公众的理解范围,无法走进公共视野。理查德·塞拉(Richard Serra)的《倾斜之弧》(TitledArc)便是其中的显例。

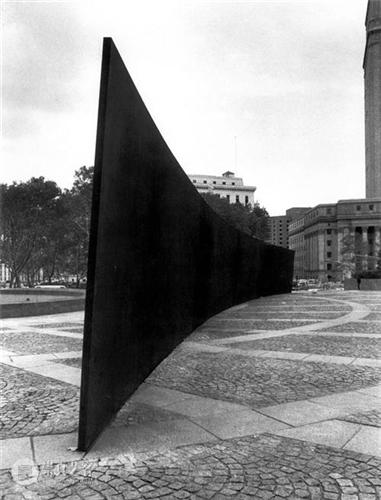

1981年,塞拉受美国Art-in-Architecture项目的委托,在纽约联邦大厦(Federal Plaza)创作了一件大型公共雕塑:这座雕塑长120英尺(约37米),高12英尺(约3.7米),是一座由生铁铸造而成的弧形墙面,故名为“倾斜之弧”。这道巨型墙面横穿广场,将原本开阔的公共空间拦腰截断。如此气势撼人的大手笔反映出理查德·塞拉前卫、大胆的艺术姿态。然而,这座雕塑落成不久,便遭到附近工作人员的抱怨,称其严重阻碍了行人的视线与日常轨迹(因其高度远远超过正常人身高)。附近1300多名政府工作人员联名请愿,要求移除这座“恼人的”公共雕塑。而艺术家则坚称:“这是一座特定场域的作品,因此无法再放到别处。移动这件作品,无异于毁掉了它。”即便如此,经过多方裁决,《倾斜之弧》还是于1989年被正式移除,消失在了公众的视线之中。

理查德·塞拉作为一名美国先锋派艺术家,同时也是后极简主义的代表人物。户外雕塑的创作实践,对他来说并不陌生。自1970年起,他便开始用廉价金属创作各种类型的公共雕塑,作品遍布世界各地,赢得了相当高的识别度。然而,在“倾斜之弧”事件的滑铁卢中,尽管他赢得了不少艺术家和艺术史家的支持,其作品还是被普通民众嘲讽为“连疯子都会觉得疯了的艺术。”一位《纽约客》的艺评人也毫不客气地指出:“人们完全有理由质疑,公共空间与公共资金是否就是让这件极少数人接受的艺术作品放在这里的正当理由——不管它如何创新了雕塑的概念。”换言之,基于对先锋艺术特属性的认知,人们即便可以不用欣赏传统艺术的目光来欣赏这座雕塑,也无法容忍前卫艺术与日常生活在真正意义上融为一体。如果说博物馆、美术馆是消化先锋派艺术的专属领地,那么公共空间始终只能做到有选择地接受前卫艺术。理查德·塞拉的作品挑战了公众对公共艺术的接受底限,同时也向我们提出了这个问题——前卫艺术与公共空间冲突的本质究竟是什么?

1960年代以后兴起的极简主义雕塑,严格意义上说是一场对抽象表现主义绘画的反叛。二战后的美国,抽象表现主义大行其道,以格林伯格为代表理论家极力推崇绘画的媒介性与平面性,从而实现艺术作品的纯粹性。而极简主义则试图通过将格林伯格的理论推向极端,来反抗日趋僵化的艺术创作模式。大批艺术家开始以日常物品为材料(包括工业材废料、软材料、光电材料等),以最单纯的形式还原艺术品的“物体”属性。更重要的是,极简主义艺术颠覆了传统的观看形式,重新定义了艺术作品、空间与观众的关系。作品由二维的绘画平面转向三维空间,观众也不再从一个预设好的角度来观看作品,而是真正地身临其境,全方位地“感知”(perceiving)作品。理查德·塞拉谈到自己的创作时曾写道:“(这件作品让)观者随之感受到穿过广场时的他们自身与他们的运动。随着人的移动,雕塑也随之改变。作品中的对比与扩张来自于观者的运动。一步一步地,观众对雕塑的感受发生这变化,对整体环境的感受也在发生变化。”

由此可见,塞拉的这件作品邀请观众、同时也要求观众投入其中,用身体的移动来感受作品的律动与空间的张力,以此释放出作品的魅力。这种预期与另一位极简主义代表艺术家——罗伯特·莫里斯(Robert Morris)的雕塑理论不谋而合。在莫里斯的《雕塑笔记》(Notes on Sculpture)中,他特别提出“扩展的场景”这一空间观,强调出在场(Present)、身体性(Body)、时间性(Time)这三条新概念对雕塑的重要性。正如理查德·塞拉所期待的那样,观众通过身体的在场来感受艺术,而这种感受不仅仅是视觉的,更包括触觉或者其他感受模式。通过“一步一步”的运动,时间的维度也被建构起来,成为了特定场域中不可或缺的一个环节。

因此,极简主义雕塑不仅是艺术形式内部的革命,它所定义的新感知方式更隶属于前卫文化的变革。文化不可避免地与社会相关联,公众对《倾斜之弧》的拒斥,实则是对其背后前卫文化的拒斥。

当然我们也能注意到,这种新的艺术感知模式,在大自然或是某个休闲娱乐场所当中,并非不可能实现(如60年代便开始出现的大地艺术)。这当中就涉及到了公共领域的属性。《倾斜之弧》所处的环境不是大自然,也不是某处特意开辟的人文景观与休闲场所,而是位于不折不扣的资本主义社会实用空间。在这样一个空间中,商业文化或消费文化占据绝对的主流,而这件雕塑携带着强烈的前卫文化基因,正如同从另一个世界脱逃出来一般,不可避免地被视为了某种异端。

如果说现代主义对于形式的革命是在艺术的内部进行自我批评,那么前卫艺术则是对固有社会文化的反叛。这样看来,公众无法接受塞拉这件用心良苦的作品,并非出于偶然。若公众反过来接受了,则反证作品失掉了原本的前卫性。塞拉的这一举动既在挑战公众,又在证明自己。《倾斜之弧》作为一件“特定场域”(site-specific)的公共雕塑,不幸落入了前卫文化之于大众文化的悖论之中。而即便如此,我们是否仍可期待前卫艺术与公共领域握手言和的时刻呢?或许,一切可能性都包孕在冲突与矛盾之中。